京洛工芸のUV塗装 最高級の『鏡面仕上げ』

京洛工芸では、紫外線で硬化するUV塗料を用いた「UV塗装」を、業界に先駆けて導入。

美しい鏡面仕上げと高い耐久性を両立し、アート作品や什器、家具などに高級感ある塗膜面を提供いたします。

A4サイズの小型作品から、最大 W1000mm × D50mm × H2500mm の大型製品まで対応可能。

木製品、アクリル等の樹脂、ガラス等の塗装のみでも承っております。

一点からのご依頼にも柔軟に対応しております。

他社では難しい仕上げも、ぜひ京洛工芸にご相談ください。

他社の追随を許さない、堅牢かつ歪の無い

“大型・鏡面仕上げ”を提供する。

京洛工芸は、伝統工芸や新しい技術を十分に熟知し、更なる技術の向上とノウハウの蓄積に努めた結果、同業他社が追随できない風合いと品質を両立する、最高級の『鏡面仕上げ』を提供できるようになりました。また、独自の耐熱下地加工を施すことで、タバコ等による焦げに強く、電磁調理器具の使用も可能です。さらに、独自の研磨技術と熟練した職人技を元に、日本最大級の塗装設備を開発。これにより、大型の塗付面にも対応できると共に、均一した仕上りを可能にしています。

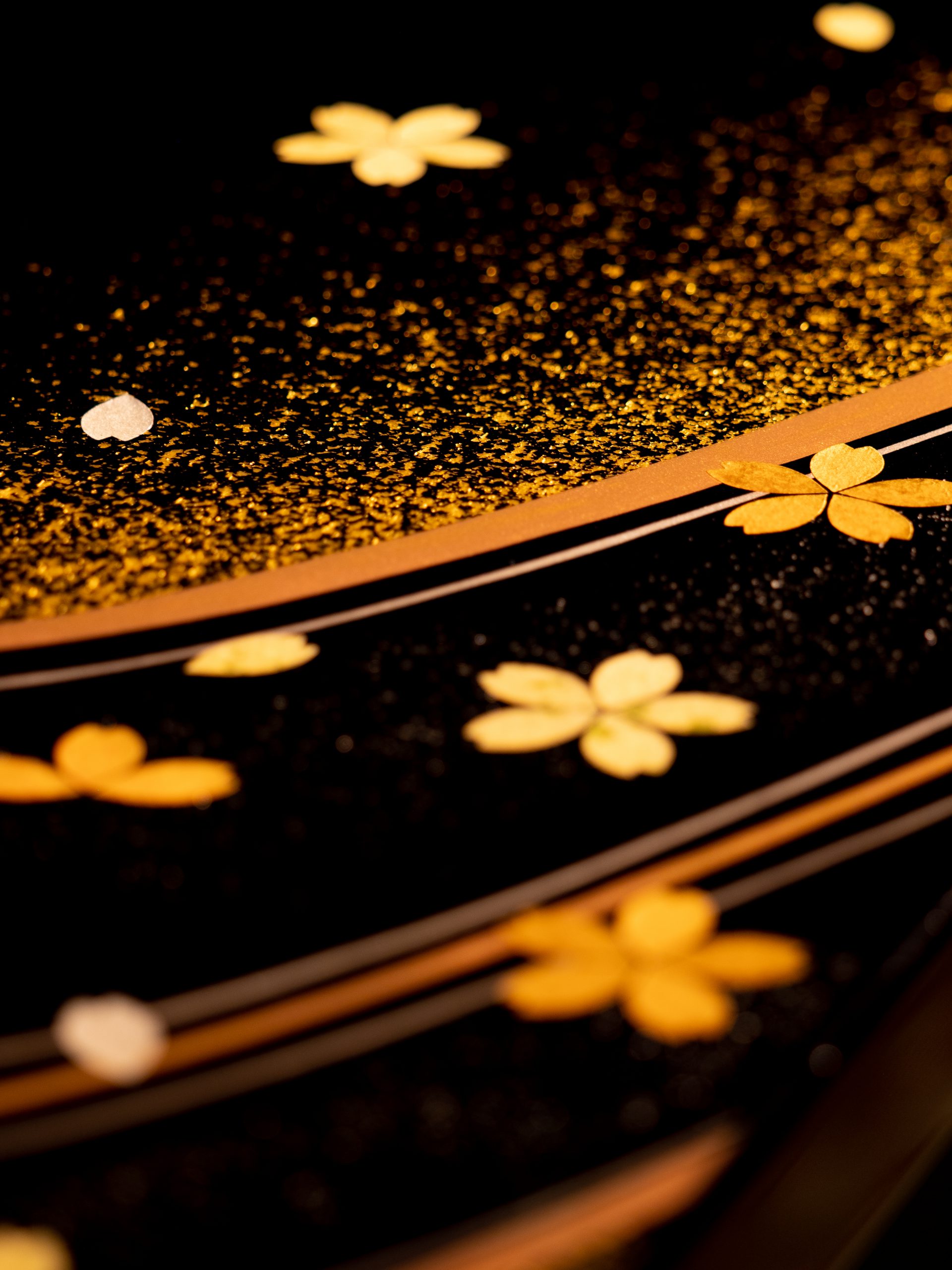

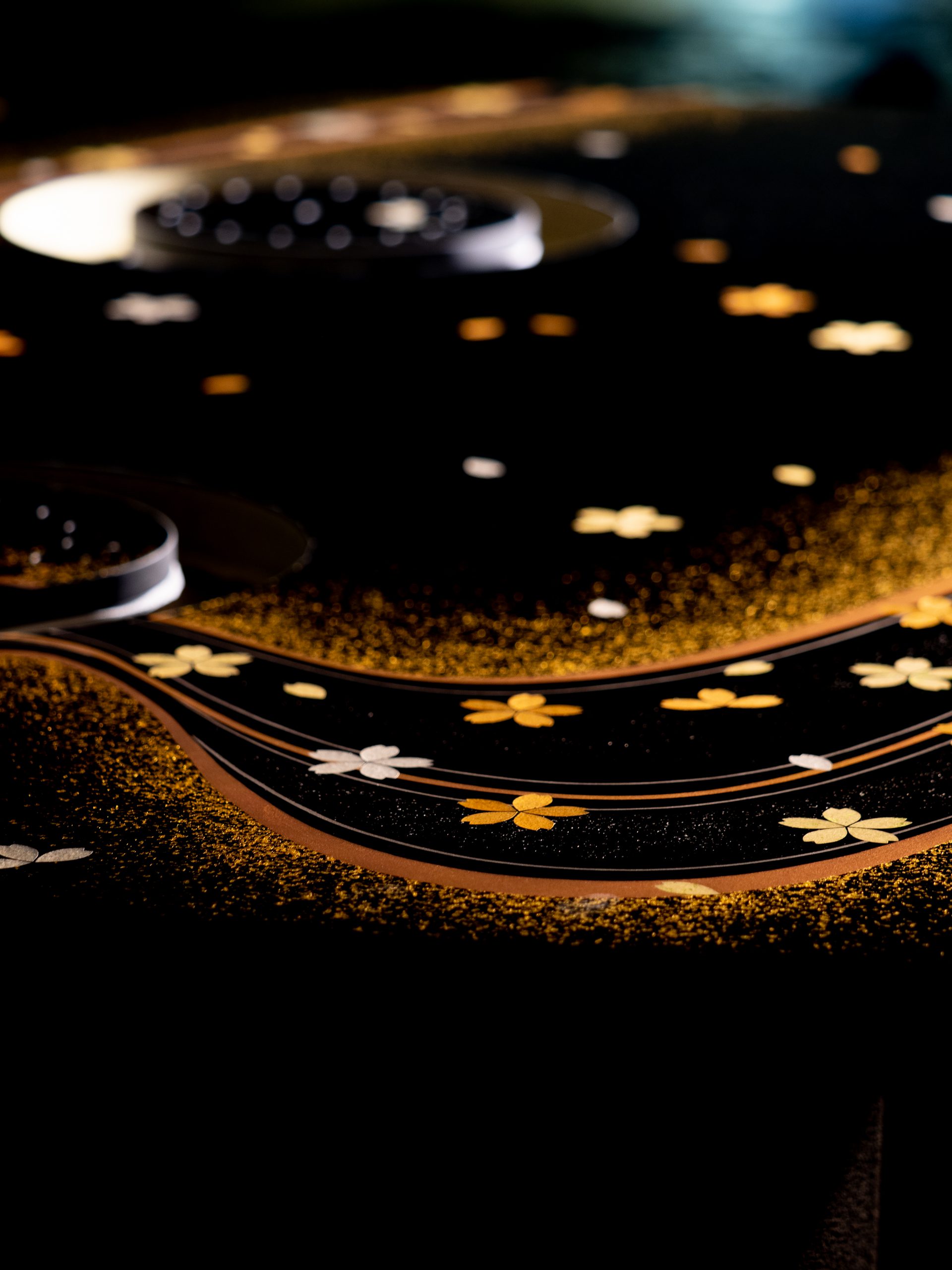

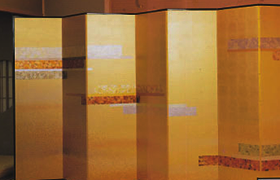

京洛工芸の箔工芸 京都の伝統工芸の技が息づく、

『箔加工技術』で“荘厳で雅な空間”を演出

全世界が魅了される金・銀。その美しい輝きを、京都の箔工芸技術で加飾し、華やかで気品溢れるマテリアルや製品を生み出すことができます。

箔とは、金・銀・プラチナ・アルミ等の金属を薄く延ばした物で、美術、特に絵画用としては10000分の3ミリ程度まで薄くしたものが使われています。

古くから美術の分野では絵画・工芸など、箔を絵画表面に貼ったり、切断して文様を表現したりして、その華やかな美しさを生かしてきた。

また、仏教伝来とともに仏画・仏像・仏具に多量に使われてきたものです。一般的によく知られているものでは、漆の蒔絵や、金屏風や絵画の背景にと様々に利用されています。

京洛工芸の螺鈿(らでん)古き時代から人々を魅了してきた輝きを京都の“技”と“感性”で更に磨き上げます。

京洛工芸の熟練の職人による精巧で美しい装飾と共に、螺鈿細工が醸し出す、華やかで気品溢れる華美な世界を蘇らせます。

独自の意匠と新たな機能を加え、強い個性と美を打ち出すことができます。

主に漆器や帯などの伝統工芸に用いられる装飾技法のひとつです。貝殻の内側、虹色光沢を持った真珠層の部分を切り出した板状の素材を

漆地や木地の彫刻された表面にはめ込む手法、及びこの手法で製作された工芸品のことをさします。

螺は貝、鈿はちりばめることを意味します。

使用される貝は、ヤコウガイ、シロチョウガイ、クロチョウガイ、メキシコクロチョウガイ、カワシンジュガイ、アワビガイ、アコヤガイなどが使われます。嵌め込んだ後の貝片に更に彫刻を施す場合もあります。

京洛工芸の木象嵌 2つの資産(職人の技・貴重な木材料)を元に、次代に繋ぐ“華美な空間”を生み出す。

今では手に入らない古木や、輸入することができない貴重な突板等の資材を継承し、京洛工芸でのみ製造できるといっても過言ではありません。

高品質な高級家具・調度品を始め、豊富なノウハウ・知見を元に 新たな意匠や機能を持つ素材を提供いたします。

象は「かたどる」、嵌は「はめる」と言う意味があります。象嵌本来の意味は、一つの素材に異質の素材を嵌め込むと言う意味で金工象嵌、木工象嵌、陶象嵌等があります。

象嵌は、現在の中東(シリア)のダマスカスで生まれ、日本にはシルクロード経由で飛鳥時代に日本に伝わったとされています。江戸時代には京都などに優れた職人が多数生まれ、日本刀の拵えや甲冑、鏡や根付、文箱、重箱などに腕を振るったとされています。素材としては金属だけではなく、彩色した木材や骨片、貝殻、陶磁器なども用いられることもあります。